祝贺|北京化工大学杨卫民教授团队荣获2023年度国家科技奖

6月24日上午,2023年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂隆重举行。大会共评选出250个项目。其中,国家自然科学奖49项,一等奖1项,二等奖48项;国家技术发明奖62项,一等奖8项,二等奖54项;国家科技进步奖139项,特等奖3项,一等奖16项,二等奖120项。最高奖授予2人,分别是摄影测量与遥感学家、武汉大学李德仁院士,以及凝聚态物理领域著名科学家、清华大学薛其坤院士。中华人民共和国国际科

6月24日上午,2023年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂隆重举行。大会共评选出250个项目。其中,国家自然科学奖49项,一等奖1项,二等奖48项;国家技术发明奖62项,一等奖8项,二等奖54项;国家科技进步奖139项,特等奖3项,一等奖16项,二等奖120项。最高奖授予2人,分别是摄影测量与遥感学家、武汉大学李德仁院士,以及凝聚态物理领域著名科学家、清华大学薛其坤院士。中华人民共和国国际科学技术合作奖授予10人。

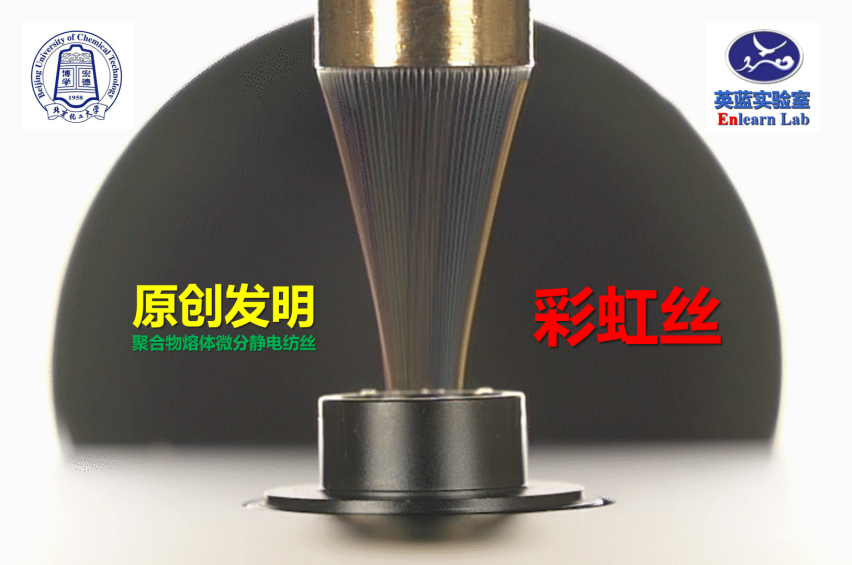

由中国纺织工业联合会推荐,国家先进功能纤维创新中心的联盟单位北京化工大学杨卫民教授团队与天津科技大学、天津工业大学、天津泰达洁净材料有限公司合作完成的“聚合物熔体纳米纤维绿色高效制造技术及应用”项目获得了2023年度国家技术发明奖二等奖。项目名称:聚合物熔体纳米纤维绿色高效制造技术及应用完成单位:北京化工大学,天津科技大学,天津工业大学,天津泰达洁净材料有限公司主要完成人:杨卫民,程博闻,李好义,康卫民,阎 华,杨文娟成果简介:聚合物纳米纤维因其优异的物理和化学性能,在医卫防护、能源环保、国防建设和生物医药等领域的需求十分迫切。“零溶剂”的熔体纳米纤维绿色制造工业化技术一直是该领域的世界难题和研究重点。项目团队近二十年来,在北京市自然科学基金重点项目、十二五国家科技支撑计划和十三五国家重点研发计划等项目资助下,通过多学科交叉和产学研协同创新,首创聚合物熔体微分静电纺丝新原理和新方法,并进一步发明多场耦合纤维细化、非均相熔体微纳米纤维粗细交替、动态电场均化成膜、高压静电喷纺等关键技术,攻克了聚合物纳米纤维高效绿色制造的一系列世界难题,实现了聚合物熔体纳米纤维绿色制造技术及装备的工业化,获授权发明专利86项,发表学术论文120余篇,《纳米纤维静电纺丝》专著入选国家重点出版物。项目产品在防霾抗疫、航空航天、能源环保和生物医药等领域应用创造了显著的经济和社会效益。该技术发明成果在化学纤维高效绿色制造和高端纺织品等领域的应用开发潜力巨大,是从“中国制造”到“中国创造”的一项标志性成果。杨卫民教授带领的“英蓝团队”,长期致力于高分子材料加工机械专业人才培养和科技创新研究。团队在杨教授的带领下,连续承担并完成多项国家重点攻关任务,创新成果获得国内外授权发明专利350余件,发表论文600余篇,出版中英文著作16部。团队的科研成果不仅在学术界产生深远影响,更在实际应用中发挥了重要作用,荣获国家级教学成果奖1项,国家级科技奖3项以及多项省部级科技奖。

团队的代表性科研成果“塑料精密成型技术与装备的研发及产业化”曾荣获2011年度国家科技进步奖二等奖(排名第一);本次获奖的“聚合物熔体纳米纤维绿色高效制造技术及应用”更是在机械与材料交叉领域取得重大突破。此外,杨卫民教授在高性能轮胎先进制造和清洁能源科学技术方向也取得系列发明创新成果,被授予“北京市先进工作者(劳动模范)”、“全国优秀教师”等荣誉称号。

就在不久前的2024年6月7日,杨卫民教授出席了国家先进功能纤维创新中心主办的“2024先进纤维新材料科技创新高质量发展论坛”,并以《聚合物熔体微分纳米纤维高效低碳绿色智造技术创新研究进展》为题做了报告,介绍了此次获奖项目的研究背景、创新技术、研究进展及成果。杨卫民教授细致讲解了多场耦合电纺纤维超细化调控技术、熔体电纺纳米纤维膜产业化装备等多项原创性成果,并将此项目最新科研成果在现场展示。在科技创新的征途上,杨卫民教授及其带领的“英蓝团队”以其卓越的成就,再次证明了北京化工大学在国家科技领域中的重要角色。这不仅是杨卫民教授始终秉持着的科研精神,也是对每一位科研工作者的鼓舞和号召。

热烈祝贺本项目的所有获奖者,期待他们在未来的科研道路上再创佳绩,取得更多优秀成果!