探寻人类发展走向 创新中心发布2024纤维领域十大新兴技术(上)

习近平总书记在全国各地考察时,强调“加强关键核心技术攻关”“加快培育世界级高端产业集群”“加快构建现代化产业体系”,提出“以科技创新为核心,积极培育战略性新兴产业,布局未来产业,加快形成新质生产力,为我国经济高质量发展提供持久动力”。科技部印发的《国家科学技术奖提名办法》也重点提出:坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康;服务国家战略需求、作出创造性贡献的重大成果

习近平总书记在全国各地考察时,强调“加强关键核心技术攻关”“加快培育世界级高端产业集群”“加快构建现代化产业体系”,提出“以科技创新为核心,积极培育战略性新兴产业,布局未来产业,加快形成新质生产力,为我国经济高质量发展提供持久动力”。

科技部印发的《国家科学技术奖提名办法》也重点提出:坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康;服务国家战略需求、作出创造性贡献的重大成果;特别是从0到1的重大科学发现和基础理论创新、事关发展全局和国家安全的关键核心技术突破、抢占科技和产业发展制高点的战略性、前沿性成果。

未来百年的科技发展,将聚焦于基础材料、能源动力、信息科技、生命科学、星际探索领域,从“万物互联、智能无处不在”,“虚实相生、人机和谐共处”,发展至“人类永生、进军未知世界”,各领域的科技将共同支撑人类走向未来世界。

纤维领域与新兴科技交叉与融合,已在全球形成前所未有的多维发展空间,呈现绿色、多元、极限、智能、融合、服务等新的发展趋势。十四五时期,我国纤维新材料行业进入新阶段、新理念、新格局的高质量发展期,围绕重点领域的需求,发展航空航天材料、高端装备材料、新一代电子信息材料、生物医用材料、新能源材料等,关注5G、柔性显示等新兴方向的材料需求,促进开发与应用联系更紧密。

国家先进功能纤维创新中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,发展新质生产力,向高端化发展转型。面对日益激烈的国际竞争,不断推进理论、材料、技术、装备等各方面创新,围绕人民群众日益增长的美好生活需要,加强创新成果的工业化、工程化能力建设,加快技术创新和产业化应用,坚持多领域、多方向发展,着力提升先进功能纤维产业的应用程度,深化纤维产业与其他领域协同创新水平,实现研发新技术、探索新模式、构建新业态。

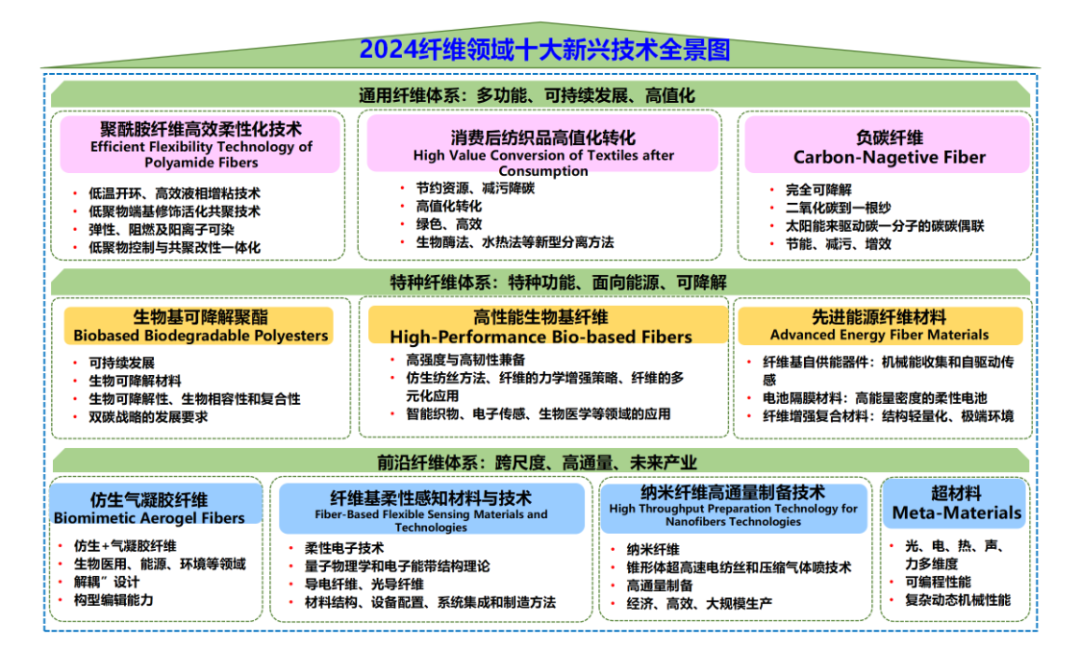

2023年,为满足纤维材料技术创新及发展趋势需求,创新中心发布“纤维领域十大新兴技术”,包含了以纳米纤维、智能纤维、绿色可持续纤维技术等为代表的基础和应用方向,受到了业内广泛关注。

今年不久前,在先进纤维新材料科技创新高质量论坛、2024年吴江国际精英创新创业洽谈会吴江高新区(盛泽镇)分会场——“纤聚盛泽 共纺未来”先进纤维新材料产业创新创业发展推进会上,创新中心发布了“2024纤维领域十大新兴技术”。为飨行业读者,相关内容将在创新中心官方公众平台上发布专题推送,为期共两篇,敬请持续关注~

Efficient Flexibility Technology of Polyamide Fibers

聚酰胺纤维高效柔性化技术,聚酰胺纤维集成技术与应用示范。

——NAFFIC

聚酰胺是合成纤维的第二大品种,具有优异的加工和服用性能,广泛应用于高档服装、家纺以及产业用等领域。国内外缺乏大规模、柔性化融合相关的技术研究和工程应用,我国虽具有大规模生产聚酰胺纤维的装备和能力,但是实现高效柔性化的生产仍有大量尚待解决的理论和技术难题。

国家先进功能纤维创新中心研究了聚酰胺6微量改性及低温开环、高效液相增粘技术,抑制了聚合过程中低聚物的形成,显著降低了己内酰胺单体与低聚物含量;开发了聚酰胺6低聚物端基修饰活化共聚技术,实现了改性组分的高比例共聚并抑制了低聚物的产生,制备出纤维级共聚型弹性聚酰胺6、阻燃聚酰胺6及阳离子可染聚酰胺6等聚合物,实现了聚酰胺6纤维高效柔性化生产;建立了聚酰胺6聚合纺丝高效柔性化制各试验装备,形成了聚酰胺6低聚物控制与共聚改性一体化的技术方案。

High Value Conversion of Textiles after Consumption

废弃纺织品高值化转化,有效地解决环境污染问题,减少能源消耗,助力实现“双碳”目标。

——NAFFIC

我国是全球第一纺织大国,纺织纤维加工总量占全球的50%以上。随着人均纤维消费量不断增加,我国每年产生大量废旧纺织品。废旧纺织品循环利用对节约资源、减污降碳具有重要意义,是有效补充我国纺织工业原材料供应、缓解资源环境约束的重要措施,是建立健全绿色低碳循环发展经济体系的重要内容。

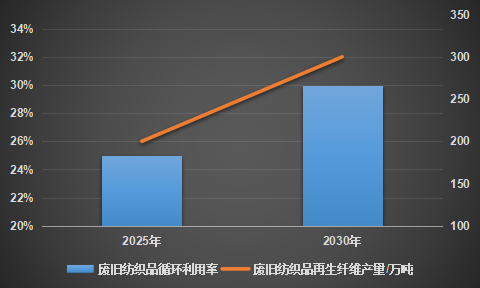

《关于加快推进废旧纺织品循环利用的实施意见》指出到2025年,废旧纺织品循环利用体系初步建立,循环利用能力大幅提升,废旧纺织品循环利用率达到25%,废旧纺织品再生纤维产量达到200万吨。到2030年,建成较为完善的废旧纺织品循环利用体系,高值化利用途径不断扩展,产业发展水平显著提升,废旧纺织品循环利用率达到30%,废旧纺织品再生纤维产量达到300万吨。

美国Refiberd公司通过基于人工智能的高光谱成像进行先进的材料检测技术,在各种纤维中进行检测和分类,实现从纺织品到纺织品的循环利用。唐山三友开发出废旧棉浆粕低成本、高效率制备再生纤维素纤维技术和产品,以废旧棉浆粕为原料,针对其分子自由度不高、可及度差、反应活性低,黄化后纺丝胶不能满足生产需求的难题,研发出小半径水合钠离子浸渍活化、碱纤维素精准可控老成、棉基纤维素全流程疏解和活化、纺丝液除杂、纺丝浴自调节、纤维高度取向等技术,对各类废旧棉浆粕制备优质再生纤维素纤维具有普适性。

香港理工大学李鹂教授团队将天然大麻纤维中多糖的固有溶胀效应与管状织物的特殊编织工艺相结合,建立了一种孔隙湿度和自我调节的农业灌溉和除草一体化织物,为再生农业提供了一种具有灌溉和除草功能的新型、可持续膨胀可控复合管状织物。这种新型管状织物由天然纤维制成,无需化学涂层或整理,不仅提高水的利用率,而且符合政府对具有成本竞争力的纺织产品和环保农业技术的政策。

目前还有生物酶法、水热法等新型分离方法,该方法能与一类或两类纤维同时反应,有潜力在低能耗和环境友好的条件下实现纺织品的高效回收。

武汉纺织大学周建刚团队提出了利用废旧纺织品制备细菌纤维素的方法,废旧纺织品经预处理后,用得到的织物水解液配制培养基并接种菌株,静态发酵数日后制备细菌纤维素,证明废弃纺织品是很有潜力的生产细菌纤维素的低成本原料,为其回收利用开辟了一条绿色、高效的新途径。

中国科学院宁波材料技术与工程研究所有机储氢与催化团队提出酯交换/氢化接力的新策略,并使用自主设计的基于喹哪啶骨架的新型三齿钳形钌络合物,发展出温和的聚酯降解新方法(80℃,1 barH2),反应催化转化数(TON)最高可达1520。实现了从废弃聚酯直接出发,通过两步法高效合成重要的化工原料1,4-环己烷二甲醇(CHDM);方法具有优异的普适性,可降解各种PET制品(如饮料瓶、漱口水瓶、隔音板、废布料等),亦可兼容其他类型的聚酯材料,具备广阔的应用潜力。

Carbon-Nagetive Fiber

负碳纤维技术,构建生态、低碳、循环的现代绿色石化产业体系,实现节能、减污、增效。

——NAFFIC

国家先进功能纤维创新中心联合攻关负碳纤维制备技术路线

聚碳酸亚丙酯(PPC)

PPC以二氧化碳为单体原料在催化剂(双金属配位PBM型等)作用下,被活化到较高程度时,与环氧丙烷发生共聚反应合成的一种完全可降解的环保型材料。新型负碳材料及改性技术是以性能优异的可降解材料——PPC(聚碳酸亚丙酯)为原料,通过熔融共混改性改善PPC加工性能差等问题,进而进行改性PPC基功能产品的开发。

负碳PET

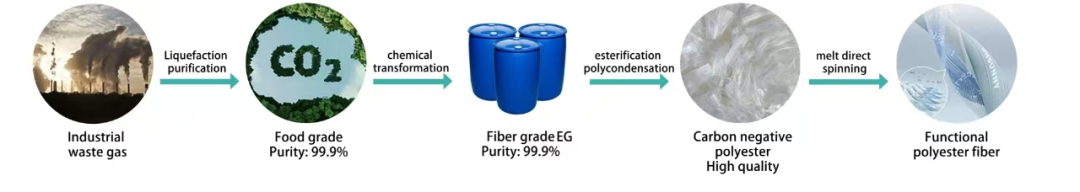

关于聚酯纤维的三个发展阶段,分别是一滴油到一根纱,一个回收塑料瓶到一根纱,二氧化碳到一根纱的故事,迭代发展变迁,是对大自然的敬畏,也是科技的力量与进步。

经测算,每吨纱线可以捕集320kg二氧化碳。初步规划年产能为3万吨纱线,相当于捕集了近1万吨的二氧化碳。按1棵树一年的二氧化碳吸收量为10kg左右,相当于100万棵树一年的二氧化碳吸收量。

技术路线:

捕集工厂的废气CO2(二氧化碳)→CO2液化→CO2提纯

提纯CO2+H2→绿色甲醇(用于其他领域绿色产品出口销售)

绿色甲醇+电解液A →电解液B(用于新能源电池基础材料) +负碳乙二醇

负碳EG +PTA ➡ 负碳PET

负碳乙二醇(纤维原料)

碳一(C1)分子是重要碳资源(CH4、CO2)或化工平台化合物(CH3OH、HCHO、CO),由碳一分子直接碳碳偶联制备C2+化学品,如低碳烯烃、乙醇、乙二醇等,利用太阳能来驱动碳一分子的碳碳偶联过程,有望突破传统热催化反应过程在热力学或动力学方面的限制,创新反应途径。

厦门大学王野教授团队开创了光催化甲醛偶联制乙二醇的新过程,在 BiVO4光催化剂上,利用光生电子选择活化甲醛C=O键,还原甲醛C−C偶联获得乙二醇、羟基乙醛等重要C2+化学品 。实现了甲醇制乙二醇的可见光光催化反应过程,利用CdS催化剂,通过质子和电子协同转移(CPET)的过程选择活化甲醇C−H键,生成•CH2OH自由基,然后两个•CH2OH自由基C−C偶联获得乙二醇。在MoS2/CdS催化剂上,甲醇生成乙二醇的选择性可达90%,收率16%。

Biobased Biodegradable Polyesters

生物基可降解聚酯,引领绿色革新,开创可持续新时代。

——NAFFIC

基于“双碳”背景,锚定绿色生物制造的目标,生物基可降解材料得益于优秀的碳减排能力,成为替代和补充石化基材料的最佳选择。在“可持续发展”这一理念对全人类社会都愈加重要的时代背景下,着力研究生物可降解材料以及推动生物可降解合成纤维的研究和应用是促进纤维材料绿色转型的有效途径之一。

https://doi.org/10.1038/s41557-022-00974-5

(1)作为以玉米、木薯等可再生的植物资源为原料的纤维产品,聚乳酸(PLA)纤维整条产业链与石油系工艺零关联,天然带有“绿色基因”。聚乳酸生产过程采用现代生物发酵技术,再经过聚合而成,具有可靠的生物安全性、环境友好性。作为目前产业化较好的生物可降解合成纤维,其原料来源丰富、生产技术相对成熟,且具有良好的力学性能及易于加工成型等优点,在生物医用高分子、纺织行业、农用地膜和包装等行业应用前景广阔。安徽同光邦飞开发原液着色纤维,解决聚乳酸纤维在染整过程中存在色牢度不牢的问题,针对聚乳酸纤维存放过程中强度降低问题,开发出抗水解、热降解母粒,已解决纤维因存放时间长强度衰减问题,积极开发差别化纤维。

(2)聚羟基脂肪酸酯(PHA)具有良好的生物可降解性、生物相容性和复合性,在医用纺织品领域的应用前景广阔。

(3)聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯(PBAT)作为一种新兴的生物可降解聚酯材料,具有较好的可降解性、延展性、韧性和断裂伸长率等,是应用较多的生物降解材料之一。

(4)生物基丙二醇和生物基丁二酸是生物基原料中十分重要的两个组成。结合生物基原料开发一款可降解弹性纤维,既可满足国家双碳战略的发展要求,又可以拓展生物基原料在降解材料领域的应用,在一定程度上填补目前市场上可降解弹性纤维材料的空白,为公司创造一定的经济收益。

创新中心一直关注可降解材料领域前沿动态,提前布局生物基可降解材料的开发,依托盛虹集团自主生产的生物基丙二醇和生物基丁二酸的优势,设计合成了聚对苯二甲酸-丁二酸-丙二醇酯,并对其各项性能进行了研究和分析,初步评估其产业化有一定的可行性。

从复杂的含油海水中同时去除油和离子以生产淡水,对于目前的研究是一个重大挑战,需要开发更有效和可持续的替代方案。江南大学Yuming Liu等人(Chem. Eng. J. 2022, 433, 2-133510)通过调整二醛类微晶纤维素和氨基改性多壁碳纳米管的组分,成功制备出一种能够实现太阳能海水淡化和乳液高效过滤分离的双功能复合薄膜。值得注意的是,该水下超疏油膜和油下超疏水膜实现了水包油和油包水乳液的按需高效分离。在这种双隔膜的帮助下,实现了对含油海水的综合净化,从而获得了符合饮用水标准的清洁水资源。

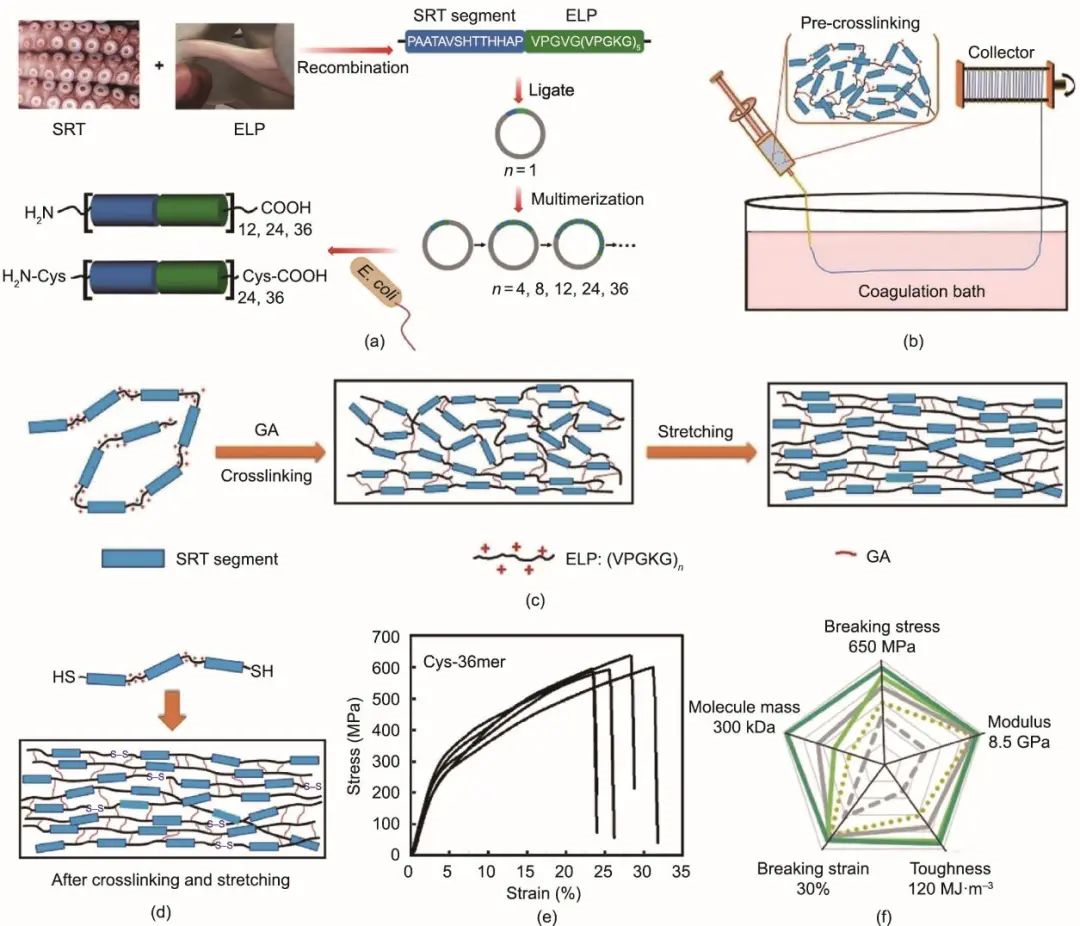

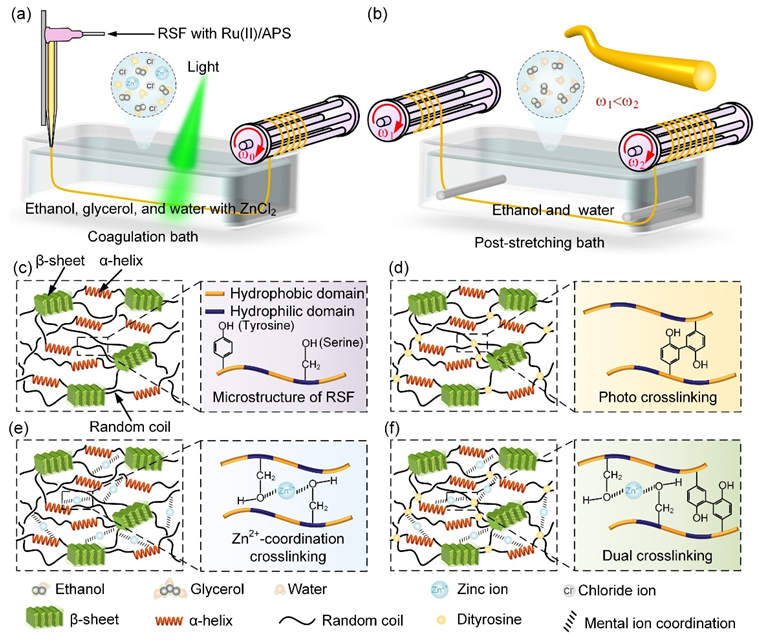

High-Performance Bio-based Fibers

高性能生物基纤维,其不同仿生纺丝方法、纤维的力学增强策略、纤维的多元化应用,是未来的研究热点。

——NAFFIC

在“可持续发展”这一理念对全人类社会都愈加重要的时代背景下,高性能纤维绿色转型的重要性也愈发凸显。近年来,生物相容性和生物可降解的高强度再生生物基纤维在多个领域引起了广泛关注。然而,现有的再生生物基纤维的力学性能尚不尽人意,这导致了其应用受到限制。由于强度和韧性往往相互制约,因此要实现再生生物基纤维的高强度与高韧性兼备仍然是一项巨大挑战。

为了解决资源有限的问题,目前已经开发出各式各样的策略来设计强韧的生物纤维。

DSM Dyneema宣布了基于生物的Dyneema纤维等级,并提出“根据我们对可持续未来的承诺,我们开发了第一个基于生物的超高分子量聚乙烯纤维”。

浙江大学柏浩、陈东,中国科学院刘凯研究团队(Engineering,2022,14,100-112),指出许多天然纤维具有轻质、高强、高韧的特点,其性能优势源于从分子到宏观尺度的多级结构。生产这些纤维的纺丝系统也非常高效,为研究人员利用人工纺丝制备高性能生物基纤维提供了诸多灵感。此外,其还被赋予一系列新功能,从而拓展了其在智能织物、电子传感、生物医学等领域的应用。

浙江大学陈东教授团队(Advanced Functional Materials, doi:10.1002/adfm.202313131)以富含丝氨酸和酪氨酸等富含活性氨基酸的再生丝素蛋白为基质,通过微流控湿法纺丝技术,酪氨酸进行光交联形成双酪氨酸结构,对丝氨酸进行锌离子配位交联,最终在再生丝素蛋白纤维内部形成双交联网络结构,展现出又强又韧的力学性能。经过相关优化和后拉伸处理后,双重交联纤维还展现出了良好的温度适应性,抗疲劳性、生物相容性和生物降解性,是作为手术缝合线的理想选择。

中国科学家用转基因蚕合成的蜘蛛丝覆盖了类似天然蜘蛛丝表面的保护层,且比防弹背心中使用的凯夫拉(芳纶)纤维坚韧6倍。这是人们首次用蚕成功生产全长蜘蛛丝蛋白,研究展示了可用来制造商业合成纤维环保替代品的新技术。

安徽利科新材料科技有限公司,使用生物基聚酰胺材料制备锂电池隔膜,具有优异粘结性能,高力学性能和耐热性能,分子结构可调,薄膜刚性柔性可控,浸润性好,孔隙均匀,离子电导率高,锂电池隔膜与极片粘结强度大于4N/M。采用生物基芳纶,来规避采用石油基芳纶的专利壁垒。